がん治療でお悩みの方へ

可能性の扉をもうひとつ ANK免疫細胞療法のご案内

生命の仕組みをそのまま活かすがん治療

体の中にあるNK細胞を体の外で培養し、高活性化・増殖させて元の体内に戻します。

01 NK細胞の活躍

がんは毎日5000個発生すると言われています。

NK細胞の活躍

ナチュラルキラー細胞(NK細胞)はリンパ球の一種ですが常に体内をパトロールしがん細胞を見つけ次第その場で破壊して健康を守っています。

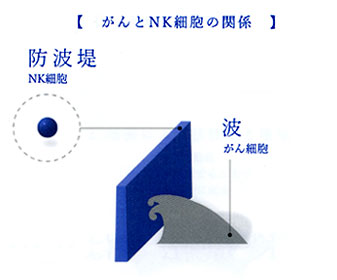

たとえば、がんを「波」にたとえてみます。

「防波堤」が免疫力にあたります。

免疫力の主力は、NK細胞ですがこのNK細胞のパワー(防波堤)が高ければがんにはなりません。

1 NK細胞の活性が高ければ、がんの波が押し寄せてきても、免疫の防波堤を越えず、がんは増殖しません。

2 しかし、NK細胞の活性はストレスや他の病気薬剤の副作用など、さまざまな原因で下がることがあります。

つまり、防波堤がもろくなったり、崩れたりするわけです。

また、異常に強い、がんの高波がくることもあります。

ひとたび、がんの勢いが強くなり、免疫を上回ると、がんは体内でどんどん増殖します。

3 さらに、がんは自分が生き残るため、体内の免疫を抑えようとします。

そこでがん細胞と戦えるようNK細胞を活性化・増殖(Amplified)するのがANK自己リンパ球免疫療法(ANK療法)です。

02 ANK療法とは

ANK療法とは・・・

Amplified Natural Killer Therapy

大きな2つの役割

1 ANK細胞が直接がん細胞を破壊する

2 体内の抑えられた免疫力を建て直す

これらを目的にした療法です。

患者さまから採取・採血したリンパ球を培養によって活性化し数を増やしてから点滴で体内に戻します。

免疫力が高まり、がん細胞を破壊することができます。

ANK:Amplified Natural Killer

Amplified:活性化を高める、増殖させる、2つの意味が込められています。

03 三大療法

三大療法の限界

がんについては、外科療法、放射線療法、化学療法という3つの療法がよく知られており、「三大療法」と呼ばれています。

しかし、これらはがんだけでなく、正常な細胞も傷つけてしまいます。

特に放射線療法や化学療法は、がん細胞よりも細胞増殖の速い細胞”リンパ球を含む血液細胞、胃腸粘膜、毛根など”を先に破壊します。

この副作用により、患者さまが白血球・赤血球・血小板の減少、吐き気、むかつき、嘔吐、下痢、脱毛などに苦しむことになるのです。

また、化学療法が長期にわたると、腎臓、肝臓、肺、脊髄、神経がおかされて、呼吸障害、免疫低下による感染症、うつ病などの精神障害、しびれ、麻痺、耐え難い疼痛などの全身症状が現れます。

「三大療法」は、初期の小さながんに対しての効果は大きいものがありますが、再発、あるいは遠隔転移となると、確立した治療法がありません。

一方、がんの死亡率は下降する気配は見えません。日本人の3人に1人はがんで亡くなるという厳然とした事実は、現状の「三大療法」だけでは、がん治療の限界があるということを物語っています。

そこで新たな治療法として、「免疫細胞療法」が注目されています。

NK:ナチュラルキラー細胞

遥か6億年近い太古の海。多細胞生物が、出現と共に身につけた根源的な免疫。正常な「自己」と異常な「自己」(あるいは「非自己」)の差異を広範囲に識別します。

本人か他人かに関係なく、「異常」細胞や不要な細胞を排除し、必要な「正常」細胞は傷つけません。先天的に排除すべきか保護すべきかを識別する能力があり、訓練は不要です。

特にNK細胞はがんやウイルス感染細胞に敏感で、見つけ次第その場で破壊し、抗原の変化にだまされません。

T細胞

一般に「免疫」でイメージされるのは獲得免疫のことでしょう。

「自己」と「非自己」の特定の差異に敏感で、他人の細胞には正常細胞であっても拒絶反応を示します。後天的な経験により、「異物」を覚え、排除しようとします。

相手を異物と認識すると、異常か正常かを識別せずに攻撃するため、自己免疫疾患を発症することもあります。

キラーT細胞は、がんを異物として覚えれば攻撃します。

ところが覚えた抗原性と異なるがんは認識できません。

がん細胞を退治する専門家は?

NK(ナチュラルキラー)細胞は生まれながらにどのようながん細胞でも破壊する免疫細胞療法の主役です(※1)。

※1 ただし、活性の高い場合に限ります。

04 免疫細胞療法

「免疫細胞療法」にはこのような種類があります。

1 LAK療法

米国国立衛生研究所NIHは、NK細胞に注目。ところがNK細胞は数を増やすと活性が下がります。

そこで動脈血を3日間連続採取、大量のNK細胞に体外で強い刺激を与え、活性を高めてから薬剤とともに体内へ戻すLAK療法を開発します。

がんは破壊できるものの、副作用とコストが尋常ではなく実用に至りません。

2 日本版LAK療法

少量の血液を採取し、弱い刺激を加え、2週間前後培養します。

NK細胞数は元の数倍から場合によって数十倍に増えることもありますが、一般に、増殖するほど肝心の活性が下がってしまいます。

「活性化NK細胞療法」などと標榜して、各地のクリニックで見受けられます。

一緒にいるT細胞は1000倍程度まで増えますので、培養細胞の内容はほとんどがT細胞です。

3 T細胞系療法

CD3-LAK、T-LAK、CATなどと呼ばれる療法で、破壊能力のあるなしにかかわらず、T細胞を非選択的に増やしています。

従って、破壊能力のあるキラーT細胞は一部にしか過ぎません。

また、がん細胞を標的として教え込んでいないため、治療効果には限界があります。

培養が容易なため、全国的に普及しました。

4 CTL療法

T細胞をがん細胞(標的)と一緒に培養し、標的を破壊するキラーT細胞を選択的に増やします。

これが本来のCTLです。標的には患者本人の新鮮ながん組織がベストです。

ところがCTLは覚えた標的と異なる性質のがん細胞は攻撃せず、体内の全てのがんを認識できるかどうか疑問です。

5 樹状細胞(DC)療法

CTLのベストな標的が入手できるとは限りません。

ペプチドなど人工抗原を標的に使うことが幾度となく試されましたが、実際にがん細胞を破壊できるCTLは育ちません。

そこで樹状細胞を用いてキラーT細胞へがん情報を伝える研究が盛んです。

なお、樹状細胞は菌やウイルスを認識するセンサーTLRをもちますが、がん細胞を認識する能力はありません。

6 ANK療法

がん治療の本命とされるナチュラルキラー(NK)細胞の活性を高め、その数を増殖させるという画期的な技術を世界に先駆けて確立いたしました。

その技術はLAK療法とは根本的に異なった独自開発によるものです。

ANK療法はがん免疫細胞療法として完成しております。

ところが、NK細胞の培養は熟練を要し、また大量の薬剤を使用します。

原価も高く、普及は遅れをとりました。

一方、日本版LAK、T細胞、樹状細胞は、基本的な細胞培養技術があれば、誰でも用意に培養可能です。

全国への普及が進みましたが、「がん細胞を破壊する力」、及び「体内の免疫抑制を打破する十分な免疫刺激力」の両面において、相当の改善が必要です。

05 ANK療法のメリット

ANK療法のメリット

メリット1

どのようながんでも破壊します

ANK細胞は、がんの部位(胃がん、乳がん、肺がん等)原発性、転移、再発を問いません。

ANK細胞は、全身に散らばったがんでも破壊しに行きます。

ただし、脳など、一部ANK細胞が届きにくい部位もあります。

メリット2

強い免疫刺激

(ただし、一時的な副作用を伴います)

ANK療法は患者さま本人のリンパ球を培養し体内に戻す治療なので、正常細胞を傷つけません。

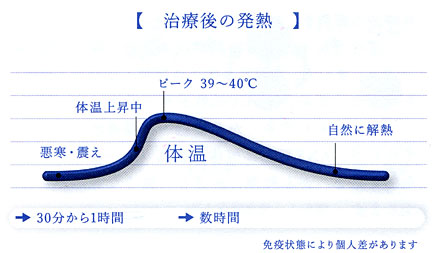

活性の高いANK細胞は大量の免疫刺激物(サイトカイン)を放出します。そのため、他の免疫細胞療法に見られない、一時的な高い発熱など、強い免疫反応がみられます。

メリット3

長期的にQOL(生活の質)に悪影響を及ぼすような副作用はありません

放射線治療や化学療法のような長期にわたる副作用はありません。

メリット4

術後の再発予防に有効

手術で取り残されたがんあるいは、手術中に血液やリンパを通して全身に散ったがんを破壊します。

メリット5

分子標的薬との併用効果

最先端の薬(分子標的薬)は脇役に徹しています。

がん細胞の増殖を抑えますが、殺傷はしません。

分子標的薬を併用することで、がん細胞の増殖を抑えている間に、ANK細胞ががんを破壊します。

06 併用効果

ANK療法と抗体医薬品(分子標的薬)の併用効果

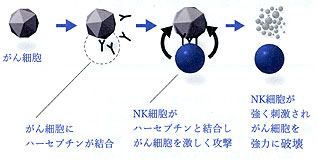

ハーセプチンは、これまでの化学療法剤とはまったく異なる仕組みでがんを抑える抗体医薬品です。

がん細胞の表面にたくさんある標的に結合し、がんの増殖を抑える効果を発揮します。ただしがん細胞を殺傷することはできません。

一方、NK細胞は抗体(ハーセプチン)に結合する性質を持っています。NK細胞がハーセプチンと結合すると、強く刺激されてがん細胞を強力に破壊します。

この働きをADCC活性(抗体依存性細胞傷害活性)と呼びます。

ハーセプチンとANK療法の併用により、相乗効果が期待できるのです。

ハーセプチンを使えるかどうかは事前検査が必要で、すべての人が使えるわけではありません。

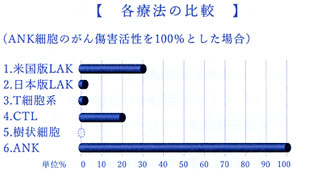

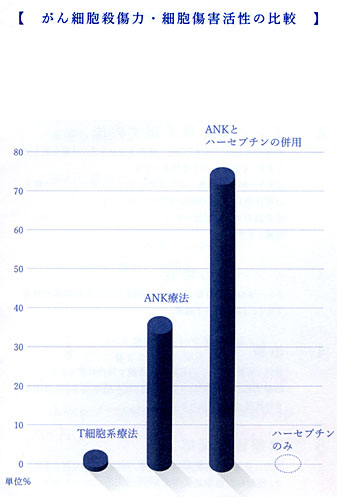

各療法の細胞を、HER2強陽性細胞(乳がん細胞)に同一条件で加え、がん細胞が破壊された状況をグラフに示しました。

T細胞系療法は抗体と結合する性質を持たないため、ADCC活性が得られません。

ハーセプチンはそれ自身、がん細胞への傷害活性を持ちませんが、ANK細胞に抗体医薬品(ハーセプチン)を加えると、がん殺傷力がさらに強くなることがわかります。

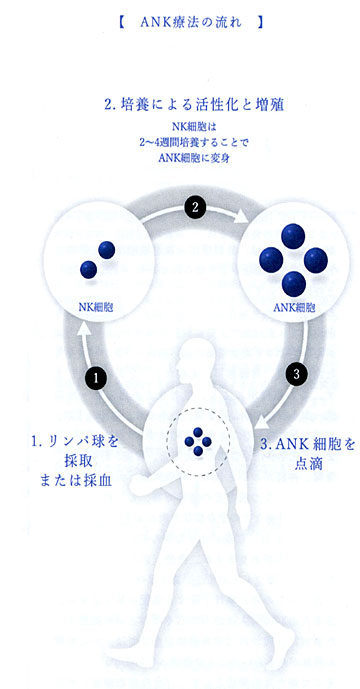

ANK療法の流れ

【ANK療法の流れ】

- 1 相談・面談・お申し込み

- 院長より本療法について、ご説明と治療設計を行います。まずは面談予約をお取りください。

面談後、十分にご検討された上で、お申し込みください。

- 2 リンパ球を取り出す方法

- 本療法を選択されましたら、患者さまからリンパ球を取り出します。その方法は2種類あります。

(1)リンパ球分離採取:専用装置を用い、血液からリンパ球を分離採取し、残りの成分を体内に戻します。

(2)全血採血:注射器で採血したものからリンパ球を分離し、培養します。

- 3 リンパ球の培養

- リンパ球の採取方法および治療回数により培養期間が異なります。(2週間~4週間)

- 4 治療

- 活性・増殖化したANK細胞を点滴で体内に戻します。

治療間隔は進行がんの場合、週2回が標準ですが、患者さまの状況により異なります。

- 5 治療後の反応

- 強力に活性化されたANK細胞を、大量に点滴で戻しますので、他の免疫細胞療法ではみられないレベルの発熱や、人によっては悪寒や倦怠感を伴います。

ただし、これは一過性のものですからご安心ください。

がん治療は、いま、免疫重視の治療へと大きな転換期を迎えています。

免疫へのダメージが大きいほどがんとの戦いは不利になります。

がんとどのように戦うか患者さま自らがお決めになるのをお待ちします。

がんに負けないために QOLを損なわないためにもう一度考えてみませんか がん治療の選択と手順を。